誰會為歐洲最激進的環保政策買單?

日期:2021-11-15 來源:明白知識

◎ 2021年11月初在布魯塞爾的氣候游行,人們呼吁政府應對氣候危機。

圖片來源:The Brussels Times

莎士比亞的告誡從未過時。

全球變暖、能源枯竭、環境惡化、物種滅絕......這些都不斷重申著:人類會被自己的欲望殺死。

只不過,這一次人類似乎漲了教訓。

應對氣候變化,阻止環境繼續惡化,全球已達成普遍共識。

而歐盟在這一問題上的態度尤其顯眼。

早在2019年12月,歐盟就決定推進「歐洲綠色協議」(European Green Deal),預計在2050年實現氣候中和與溫室氣體的凈零排放。

與此同時,在歐洲政治中,秉承環保主義的「綠色」政黨正在崛起。

◎ 在最近歐洲各國的選舉中,「綠色政黨」獲得了前所未有的勝利。越來越多高舉環保主義旗幟的政黨受到歐洲民眾的青睞。

圖片來源:BBC News

可是,誰能想到,環保主義看似和平、博愛,卻可能對全球地緣政治帶來意想不到的后果。

歐洲綠色新政,會帶來什么呢?

美好的綠色暢想

2019年12月,歐盟委員會公布了「歐洲綠色協議」。一個月之后,歐洲議會投票支持了這一協議,并要求達到更高的目標。

這份協議目前的總體目標是,到2050年,歐盟要成為世界上第一個實現氣候中和(climate neutrality)的政治集團。

氣候中和與為人熟知的「碳中和」(carbon neutrality)有一些不同之處。

碳中和指通過使用低碳能源取代化石燃料等排放,抵消自身產生的碳排放。

一般來說,想要達到碳中和,需要植樹造林,把二氧化碳吸收,釋放出氧氣來調整大氣。還有,就是降低火力發電,用太陽能、風能、核能等等來替代火電,以及對碳排放進行限制等。

歐盟追求的氣候中和,首先要做到所有溫室氣體的「凈零排放」(net zero emissions)。

雖然二氧化碳是溫室氣體的主要構成部分,但仍有其他的溫室氣體,而僅僅降低一時間氣候中的直接碳排放,二氧化碳仍可以通過其他形式間接排放到空氣中。

氣候中和更廣泛、更全面,它要求從各個方面根治氣候問題,也就是重塑能源生產和消費的方式。

目前歐洲的溫室氣體排放中,有75%來源于能源的生產和使用。石油在歐盟能源結構中占據主導,有34.8%之多,然后依次是天然氣(23.8%)和煤炭(13.6%)。

同時,目前歐盟的再生能源在能源結構中的份額雖然在上漲,卻遠遠不夠,只有13.9%,這其中主要還是核能(12.6%)。

而如果綠色協議能夠沒有阻礙地執行下去,預計在2030年,化石燃料在能源結構中只剩下50%,而其污染程度將遠遠降低。因為預計在2030年,煤炭會逐漸不被使用,接著是石油和天然氣。

最后,2050年時,石油被完全淘汰,天然氣只占能源結構的不到10%。

◎ 各類能源在歐盟綠色新政預期的占比變化,從2000年到2050年。

圖片來源:Bruegel/ECFR based on European Commission (2020)

控制能源的生產和使用不是空想。想要達到這樣的目的,歐盟需要完全改變當下的各行各業的規則。

比如,在服裝制造領域,「永續時尚」(sustainable fashion)的理念已經拓展開來。

◎ 柏林的兩家非政府組織致力于提高服裝業的可持續性,圖為成員們于柏林的合照。

圖片來源:fashionweek.berlin

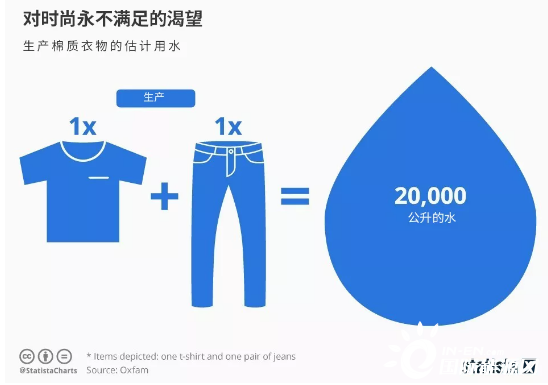

過去,一件衣服造成的環境污染并不比一輛汽車要少,時尚業則是僅次于石油工業的世界第二大污染源。每年生產衣服而使用的水大概有800億立方米,一條牛仔褲就要用一萬多升水。

而衣物所需的纖維則大多由聚酯、聚乙烯、丙烯酸等化學原料構成,在海洋中發現的微塑料里有34.8%來自紡織業和服裝業。

最終,衣服的宿命也基本上是焚燒、填埋。據統計,僅僅在英國,每年就有35萬噸衣服被填埋。

◎ 時尚背后對資源的污染是巨大的,圖為生產一套衣物污染的水。

圖片來源:Statista

時尚,源于污染,終于污染。更不用說,為了時尚,大量的動物死亡乃至滅絕,無數工人在血汗工廠中得不到應有的人權,而且,在運輸服裝和銷售的過程中,輪船、汽車等又制造了新的污染。

◎ 時尚行業的相關數據

圖片來源:Bead the Change

永續時尚提出了一種近乎沒有污染的服裝生產、售賣模式。比如在材料上,永續服裝選取天然纖維、有機棉,用真菌替代皮革等等。而在染色、運輸、處理舊衣物等問題上也都有一些解決方案。

永續時尚致力于建立零污染的完整循環,以解決紡織業、服裝業的污染。

從歐盟政策角度上,則是從源頭限制原材料的生產。

比如在農業方面,綠色新政要求到2030年要將農藥使用量減少50%。而農藥和殺蟲劑有10%到25%用在種植棉花上,這些棉花幾乎都用于制衣。

同樣,歐盟也著手限制機動車排放,并在政策上鼓勵電動車的生產和交易,這同樣可以從側面改善服裝的生產和運輸。

◎ 歐洲目前的有機耕種已經展開。由于對農藥的要求變化,歐洲農場的風貌也發生變化,播撒農藥已經變少。

圖片來源:Wikipedia

類似的政策還有針對動物、建筑裝修、食品生產等等方面。

歐洲綠色新政,是有史以來最全面而廣泛的環保政策。從環境保護上來說,沒有比綠色新政更進步的政策了。

然而,環境保護并非歐洲問題,而是世界問題。

歐盟的綠色新政從制定之初,就不是一項歐洲政策,而是一項世界政策。

可是,矛盾在于,歐盟只是偏安世界一隅,如何能為世界制定計劃呢?

綠色新政體現出崇高、美好的理想,但在現實世界中未必沒有坎坷。

撬動起地緣政治的環保政策

歐洲綠色新政最為人詬病的一點是,它根本不能算是一個環保政策,而從一開始就是外交政策。

為什么呢?

原因有兩點:

其一,歐洲的溫室氣體排放不到世界總排放量的10%,就算完全凈零排放,對地球氣候影響也不大;

其二,世界經濟、政治目前都已全球化,歐洲要想凈零排放,不可能自己做到,勢必影響所有和它有往來的國家。

這其中的關鍵就在于,如果歐盟只是想自己完成氣候中和,不要求別的政治體也這么做的話,那綠色新政根本不可能完成。

而且,就算歐盟能完成自己的氣候中和,也可能導致其他國家增加碳排放。

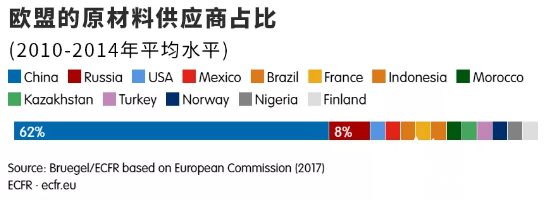

◎ 歐盟的原材料供應商占比。

圖片來源:Bruegel/ECFR based on European Commission (2017)

比如,歐洲不再生產過去的時尚服裝(快時尚),而是全部生產永續時尚。可是,如果全球需求不變的話,其他國家會接過歐洲退出留下的真空,照樣會發生污染。

也就是說,歐洲自己不用石油、天然氣、煤炭、棉花,不代表別人不用。

這樣,歐洲氣候中和了,全球氣候卻沒得到任何緩解。

還有可能發生的是,歐盟主動減少工業生產,摸索轉型道路,很可能使歐洲經濟發展放緩,由盛轉衰。

環境問題本身就是典型的「公地悲劇」。因為環境是所有人的,每個人都希望其他人去解決問題,自己坐收漁翁之利,最后往往誰也不愿意去解決問題,導致污染越來越嚴重。

歐盟既然想要打破這一惡性循環,如果不能號召所有人一起干,那么就成了最大的「傻子」。

于是,為了既保證自己的實力,同時解決氣候問題的「公地悲劇」,歐盟的綠色新政實際上就必須是對其他所有國家的新政,而不是只對自己起作用。

歐盟,作為世界上最重要的經濟體之一,其提出綠色新政后,勢必對全球經濟和政治形成震動。一些國家可能受益,一些國家可能損失。

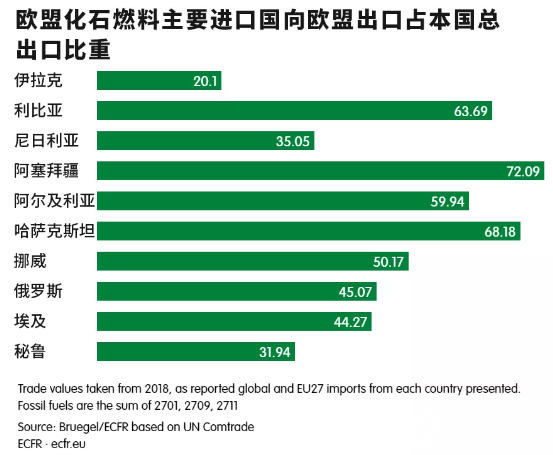

從化石燃料的進口來說,歐盟的化石燃料供應商包括北非、中東、中亞和俄羅斯等地。隨著綠色新政的推行,歐盟對于石油、煤炭和天然氣的需求會越來越少,看似很多國家和歐盟的貿易會逐漸減少。

◎ 歐盟化石燃料主要進口國向歐盟出口占本國總出口比重。

圖片來源:Bruegel/ECFR based on UN Comtrade

但實際情況是,由于綠色新政要求首先減少石油、煤炭,后減少天然氣,這其中就有一個非常需要天然氣的時期。在這個時期,俄羅斯對于歐洲的影響很有可能突然增強。

就在2021年10月,北溪2號管線注氣,歐盟在天然氣問題上已經受制于俄羅斯。

另外,對于北非和中東來說,歐盟雖然漸漸對化石燃料需求減少,但同時又對太陽能、風能等再生能源需求增多。由于北非和中東地區距離歐洲較近,再生能源的需求很可能接續對于化石燃料的需求。

只不過,這種接續更像是一種大換血,即誰與歐盟保持政治一致,誰就有可能在未來發家致富。

還有一個問題,是歐盟退出化石燃料,尤其是石油的市場,將導致石油價格的驟跌。由于歐盟是僅次于亞太地區的世界第二大凈進口政治體,一旦歐盟需求降低,全球油價都會感受到明顯波動。

油價降低,對于沙特阿拉伯和伊拉克這樣的國家來說震蕩較小,但對俄羅斯和委內瑞拉來說會是強震,因為后者的石油質量較低,開采成本更高。

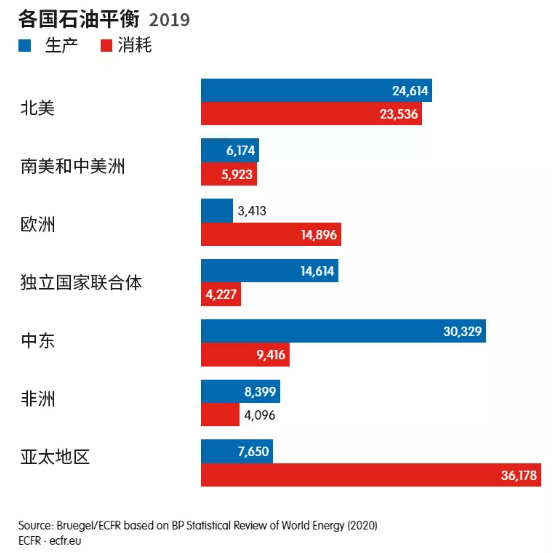

◎ 各政治體2019年生產石油和消耗的對比,能明顯看出歐盟對石油進口的需求。

圖片來源:Bruegel/ECFR based on BP Statistical Review of World Energy (2020)

相比之下,歐盟對清潔能源和技術的需求逐步增多,不僅對北非、中東等國家有利,也對出口稀土的中國有利。

整個一套綠色新政施行以后,毫無疑問,對目前世界各國的貿易和地緣政治都會帶來根本性影響。

俄羅斯對歐盟環保政策始終較為反對,而自烏克蘭危機之后,俄羅斯和歐洲關系惡化,俄羅斯試圖轉而向中國提供能源供應。如果歐盟繼續減少對俄化石燃料需求,俄羅斯將越來越依賴中國。

而中國又在環保政策上嘗試與歐盟保持一致,希望將再生能源和產品出售給歐盟,同時又需要和俄羅斯在政治上保持一致。

如此,三個政治體之間的關系會發生相當大的變化。

另一邊,歐洲對北非和中東的需求雖然改變,但如阿爾及利亞和沙特阿拉伯這樣的國家未必能完成這樣的轉型。

相反,一旦不能完成轉型,這些國家甚至可能陷入經濟衰退。以往以石油作為經濟基礎的北非、中東國家,在喪失優勢后,很可能使本就戰亂頻仍的中東地區發生劇變。

美國的挑戰在于,在川普時期,美國退出了《巴黎協定》,為美國和歐盟在氣候問題上帶來了裂痕。目前,拜登政府重回《巴黎協定》,并迎合歐盟的環保政策,這似乎體現出兩邊關系的緩和。

但由于美國和俄羅斯、中國關系不斷發生變化,以及環境問題在美國國內的黨派化傾向,美歐在未來的共識仍有很大的不確定性。

問題在于,如果沒有美國的支持,歐盟的綠色新政最有可能成為一紙空談。

◎ 川普稱全球變暖是「騙局」和「陰謀」,其退出《巴黎協定》的舉動震驚世界。

圖片來源:法新社

顯然,在現實的復雜面前,歐盟的綠色新政褪去了理想的光芒。

綠色新政對于生活在地球上的每個人來說,究竟是唯一的希望,還是終究無法完成的目標,抑或其本身就是錯誤?

環境問題最終會不會解決呢?

難道人類一定要被自己的現實欲望最終殺死嗎?

世界會走向末日嗎?

氣候變暖、生物滅絕,以及海洋里充滿塑料,這些最終將讓人類窒息在一個沒有生命的荒蕪星球上......

這類關于世界末日的預言是屬于21世紀的。

然而,這類悲觀主義預言并非第一次出現。

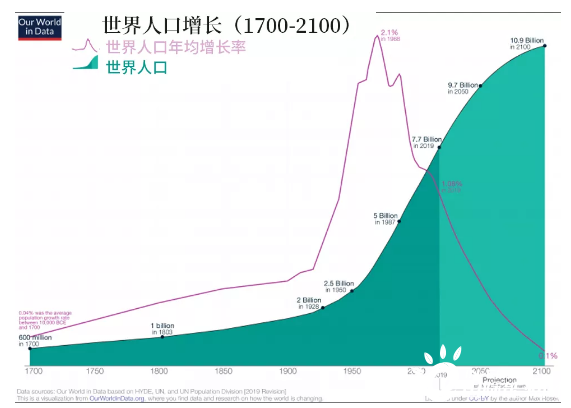

其實,就在20世紀中期以后,人們曾被人口爆炸的預言困擾,認為到20世紀末人口就會繼續翻倍,導致饑荒等問題。

然而,1962年全球人口增長達到峰值以后,就開始奇跡般地放慢了,這讓當時的所有人大跌眼鏡,包括人口學家。

人口沒有爆炸的原因是,沒人想到在20世紀下半葉,農業生產上意外完成了「綠色革命」,能夠養活得起更多人。

更沒有想到的是,隨著經濟全球化,全球各國變得更加富裕,生育意愿降低。

還有,隨著醫學和工業生產的進步,避孕的手段得到了普及。這些共同的作用,使得人口爆炸的預言落空了。

◎ 圖為世界人口自1700到未來2100年的變化趨勢,為聯合國人口研究的模擬結果。綠色區域為人口數,紅線為增長率。

圖片來源:Wikipedia

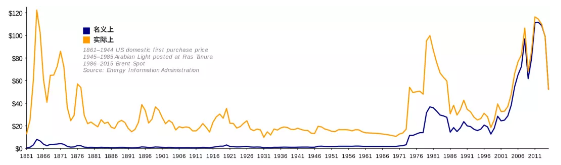

同樣,20世紀60年代還有一則預言也落空了,那就是世界資源枯竭。

1972年,暢銷書《增長的極限》指出,人類將在不久的未來耗盡鋁、銅、金、錫等資源。資源枯竭或短缺的預言從未成功,與此相反,人類好像總是能找到逃出資源枯竭詛咒的方法。

事實上,當木材還有很多的時候,人類就已經轉向了煤炭;而當煤炭還有很多的時候,人類轉向了石油;當石油還遠遠沒有枯竭的時候,人類又開始使用天然氣;而當天然氣的使用的同時,人類已經學會了掌握核能。

◎ 石油價格從1861年至2006年的漲幅,可以看出需求與價格的互動。

圖片來源:Wikipedia

似乎人類總是能跑贏資源。這是為什么呢?

一些學者認為,人類根本「不需要資源」,人們需要的只是一些「手段」。當一種資源稀缺,變得昂貴的時候,在市場的正常作用下,人類總會選擇使用另一種新的資源。

世界從來不是簡單的線性發展,當然也不能線性預測。這種情況在現代社會尤其如此。昨天和今天溫室氣體排放在增加,并不能簡單推導出明天一樣會保持這個增長率。

從籌措和計劃未來上來說也是這樣。歐盟對環保問題憂心忡忡,認為必須開始有計劃地推進政策。

但未來是無法預期的。

就像波普爾在《歷史決定論的貧困》一書中指出的那樣,今天的自己無法預言明天的自己,這是因為明天的自己比今天掌握更多信息、更加聰明。一味地設計未來,并要現在適應這種設計,這是一種理性的自負,實際上也是一種愚蠢。

當然,這不是說歐盟的綠色新政沒有任何積極意義。

事實上,人類各方面的進步相當依賴對美好價值的倡議和行動。從道德意義上來看,綠色新政是進步的。而從實際意義上,環境保護這類容易出現「公地悲劇」的議題,的確需要超國家組織來呼吁和采取行動。

只是,歐盟的綠色新政可能過于激進,甚至已經成為了歐洲政治的旗幟,其他一切政策都傾向于依附于其上,很可能適得其反。

令人感到擔憂的是,這樣的政策背后,依據更多并非理性的思辨和現實的考量,而是源于道德說教。

激進環保主義者的問題也恰恰在于此,他們容易采取這樣的三段論:環境破壞會讓人類滅亡,我們需要愛護環境,因此,我們必須一切都以環保為出發點。

在人類社會這個復雜系統中,簡單的三段論是無效的。

比如塑料袋是不可降解的,會危害環境,因此要停止一切塑料產品。這樣的邏輯作為一種倡議是沒有問題的,但一旦以幾乎全部精力去禁止塑料袋,其浪費的大量的人力、物力未必比塑料袋造成的危害小。

而且,一刀切地禁止和減少,很容易不斷造成次生危害。比如生產塑料的工廠倒閉,員工失業,塑料產品稀缺造成囤積等等。

綠色新政也是這樣,在道德上是可理解的,但在現實中卻可能處處碰壁,甚至造成意想不到的后果。如前所述,地緣政治的震蕩還只是其中之一。

環境保護是不是迫在眉睫其實并不重要。重要的是,人類認為其迫在眉睫是有好處的。因為,居安尚且應思危。

只是,認識到危險,最好的辦法是訴諸理性,而應避免訴諸情感和道德。同時,應吸取過去的教訓,制定具有針對性的政策。

歐盟過去應對氣候變化的思路始終是抽象地提出指標,而當前更需要的也許是針對周邊國家的具體方案,比如幫助周邊石油和天然氣出口國應對綠色新政。

歐盟的優勢在于4.5億的內部人口及歐元較穩定的幣值,妥善地利用優勢可以使歐盟成為全球標準的制定者。而且,歐盟可以為伙伴國家的可持續能源項目提供贈款、貸款和擔保,從而達到全球氣候目標。

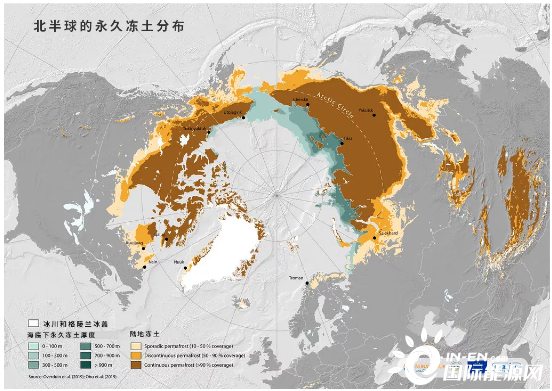

在一些問題上,歐盟可以利用影響力建立更多的聯盟,如應對永久凍土的全球聯盟,通過植樹造林和放牧來保持凍土的規模,以防止全球變暖導致凍土中的二氧化碳被釋放。

◎ 北半球的永久凍土分布。

圖片來源:grida.no

此外,更具體的執行方案和更加國際化的態度也是必要的。這可以使歐盟的目標更平穩地實現,從而避免綠色新政給其他政治體帶來壓力。

環境問題在未來的解決方案,其目前最大的可能是核電對化石燃料的取代。然而,恰恰由于人們情感上恐懼核電站,致使核電沒能足夠地普及。

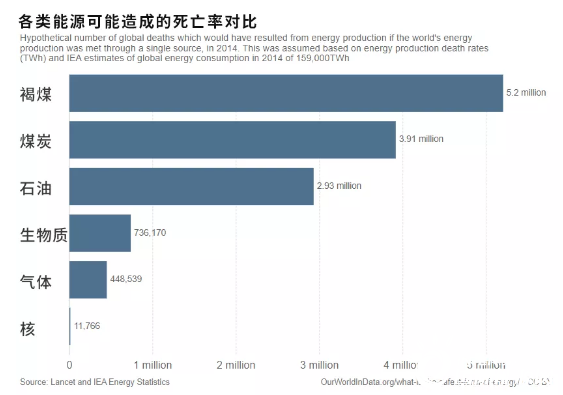

從理性上說,核電不僅足夠清潔,而且相當安全。與核能相比,每發電一千瓦時,天然氣造成的死亡是核電的38倍,石油造成的死亡是其243倍,煤炭是其387倍。

◎ 各類能源可能造成的死亡率對比,圖為2014年的預估數據。

圖片來源:Wikimedia

但從1990年以后,歐洲停止了54個核電站的運營。在瑞典,2020年前關閉了10個核反應堆中的4個。在45歲以上的德國人中,有85%認為類似切爾諾貝利的事故還會在歐洲發生。

也許,比起核電站和溫室氣體排放,對人類最有害的很可能是恐懼。

綠色新政,是能夠帶動全球走向美好未來,還是在現實中碰壁,環境問題是能再次奇跡般解決,還是終究殺死人類......

對此,我們大可以保持理性,拭目以待。

參考資料

The geopolitics of the European Green Deal. ECFR. 2021-02-03.

How green politics are changing Europe. BBC news. 2021-10-21.

Degrading permafrost puts Arctic infrastructure at risk by mid-century. Nature. 2019-03-12.

Future projection of greenhouse gas emissions due to permafrost degradation using a simple numerical scheme with a global land surface model. Springer Open. 2020-10-02.

What Is Sustainable and Ethical Fashion. Bead the Change. 2020-03-13.

The environmental price of fast fashion. Nature. 2020-04-07.

Brussels’ climate march and the EU Green Deal. The Brussels Times. 2021-11-05.

Trump begins year-long process to formally exit Paris climate agreement. The Guardian. 2019-11-04.

EU chief says key to energy crisis is pushing Green Deal. AP news. 2021-10-20.

When together is more – Davinia Galea. Times of Malta. 2021-11-05.

Split over surge in energy prices overshadows EU climate strategy. The Guardian. 2021-10-21.

Transcript: Protecting Our Planet: A Global Test with Andrea Meza Murillo & Frans Timmermans. The Washington Post. 2021-11-04.

能源資訊一手掌握,關注 "國際能源網" 微信公眾號

看資訊 / 讀政策 / 找項目 / 推品牌 / 賣產品 / 招投標 / 招代理 / 發文章

掃碼關注

免責聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際能源資訊網無關,文章內容僅供參考。凡本網注明"來源:國際能源資訊網"的作品,均為本站原創,轉載請注明“來源:國際能源資訊網”!凡本網注明“來源:XXX(非國際能源資訊網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在相關內容刊發之日起30日內進行,我們將第一時間進行刪除處理 。聯系方式:400-8256-198