COP16中國館邊會系列報道—— 水電總院王偉營:讓荒漠和新能源協同發展

日期:2024-12-11 來源:國際能源網

【國際能源網 現場報道】沙特利雅得當地時間12月10日上午,中國館舉辦了“荒漠區光伏電站規劃與生態設計”為主題的邊會活動。本次大會由清華大學社科學院能源轉型與社會發展研究中心主辦,永續全球環境研究所、水電水利規劃設計總院和中國治沙暨沙業學會聯合主辦,國際能源網負責承辦。會議期間水電水利規劃設計總院環境保護部王偉營以“中國荒漠地區新能源與生態協同發展”為題發表主旨演講。

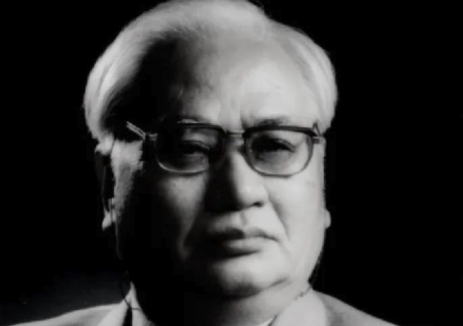

水電水利規劃設計總院環境保護部 王偉營

王偉營首先介紹了水電水利規劃設計總院的角色定位,是帶領整個新能源行業開展相關的一些規劃設計工作以及政策研究等方面的業務。

對于中國新能源與荒漠治理相關工作,王偉營有自己的一些觀點。他認為,光伏或者說新能源與生態環境保護協同發展越來越重要。在沙戈荒地區開展新能源項目建設,越來越需要重視對當地環境的影響。

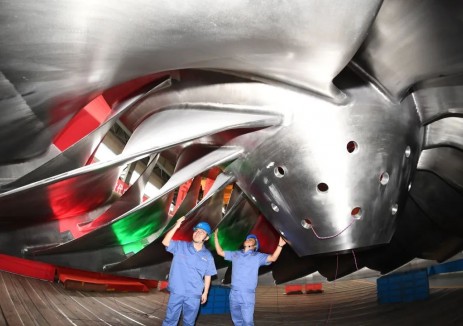

光伏與環境協同發展成為重要課題

王偉營在介紹中國當前新能源產業發展現狀時指出:“截至2023年底,中國可再生能源累計裝機15.16億千瓦,占全部電力裝機的52%。其中,太陽能發電裝機6.09億千瓦。2023年,光伏發電量5833億千瓦時,占全部發電量的6.3%。由于光伏發電屬于能量密度相對較低的品種,因此對于土地占用的問題比較突出。”

王偉營進一步分析認為,光伏與環境協同發展已經成為中國乃至全世界的重要課題。從光伏對于荒漠地區環境的局地影響方面,發展光伏更有利于當地水土保持。一方面是光伏陣列能明顯地降低地表空氣溫度,減少地面蒸發,降低地表風速;另一方面是光伏陣列可明顯降低日間土壤溫度,減少土壤水分蒸發,減少夜間土壤熱量損失,有效保持土壤養分;此外,光伏列陣可以對提升廠區及周邊植被蓋度作用明顯,其建成前后植被覆蓋增幅可達15%。也就是簡單地通過物理環境的改變。最終會實現一個生態系統方面的改變。

光伏與環境協同發展成效顯著

在總結中國荒漠光伏發展的現狀過程中,王偉營發現,以光伏發電為主體,兼顧防風固沙、生態保護與修復、農林牧草沙旅等產業綜合協同發展的模式正在成為光伏產業發展的一大趨勢。通過各項技術的創新,中國通過光伏治沙也已經初步取得了一些成效。

王偉營坦言,以創新技術對荒漠地區的光伏電站進行設計,通過雨水收集設施、雨水儲存設施、精準灌溉系統等設施可以讓光伏下的農作物或者藥材實現更好地自然生長。

隨后王偉營分享了中國在光伏治沙方面的幾個案例,在中國青海的共和塔拉灘100萬千瓦光伏基地,光伏基地建成后平均風速降低了50%,植被蓋度達到80%,當地牧民在光伏板下養起了“光伏羊”,增加了新的增收渠道。

根據對歸一化植被指數的跟蹤觀察,可以發現在建站前的指數從2000~2013年不斷增加;運營期的2014~2020年的指數增加速率明顯加快,由此可以推算出,光伏電站建設運營可明顯促進荒漠化土地周邊區域植被生長。

在內蒙古庫布其200萬千瓦光伏治沙項目,每年供應41億千瓦時的綠色電力,節約標準煤約123萬噸,減少排放二氧化碳約319萬噸,修復治理沙漠面積達10萬畝,年均減少向黃河輸沙約200萬噸。

此外,王偉營還分享了光伏在寧夏回族自治區和新疆維吾爾自治區光伏治沙取得成績,他對未來光伏在荒漠化治理方面提出了新的展望。

王偉營表示:“中國荒漠地區新能源基地‘農光互補’‘林光互補’‘牧光互補’模式形成了產業與生態的良性循環。以太陽能光伏發電技術為主,輔以植被覆蓋、沙障固定、土地復墾及生態旅游開發等多種技術于一體的綜合性治沙方案,具有較高的經濟效益和社會效益。”

王偉營最后強調:“在實現太陽能大規模開發的同時,需要從項目區氣候、土壤、水源、植被類型及光伏板的布設等方面開展科技攻關,在合理利用土地資源的基礎上,以風沙治理為核心,優化光伏組件和陣列自身的防風固沙設計,采取鋪設沙障、改良土壤和種植植物等措施,達到最佳生態治理效果,形成最適合光伏項目實施區域的生態治理模式。”

能源資訊一手掌握,關注 "國際能源網" 微信公眾號

看資訊 / 讀政策 / 找項目 / 推品牌 / 賣產品 / 招投標 / 招代理 / 發文章

掃碼關注

免責聲明:本文僅代表作者本人觀點,與國際能源資訊網無關,文章內容僅供參考。凡本網注明"來源:國際能源資訊網"的作品,均為本站原創,轉載請注明“來源:國際能源資訊網”!凡本網注明“來源:XXX(非國際能源資訊網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在相關內容刊發之日起30日內進行,我們將第一時間進行刪除處理 。聯系方式:400-8256-198